![]()

어제는 광화문 씨네큐브 영화관에서 작품성이 뛰어난 체코 영화 3 편을 내리 보았다. (6월 6일까지 상영)

가끔 보고 싶은 영화가 있어도, 나가기가 좀 귀찮거나, 함께 볼 친구가 마땅치 않으면 그냥 지나치는 경우가 많다. 요즘 내 친구들 모두 분주한 것 같아 간단한 볼일 보러 나갔다가 혼자 영화관으로 갔다.

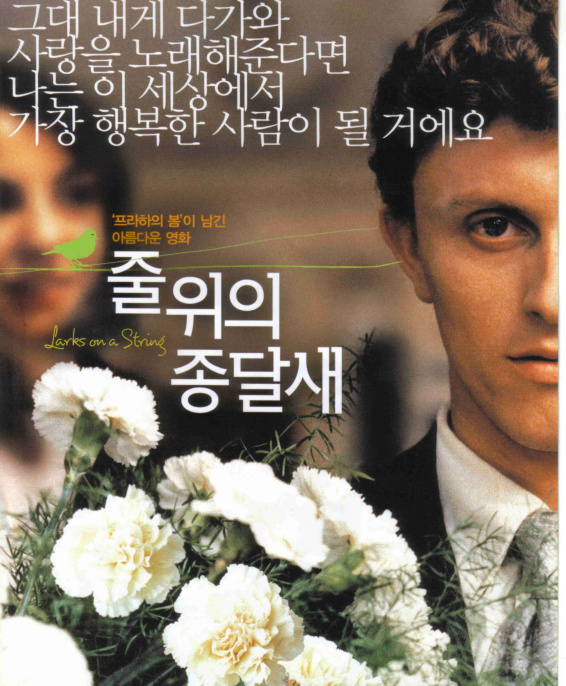

5시 10분, '줄위의 종달새' 이 영화의 제목이나 포스터는 아름다운 화면을 상상하게 했지만 실제 영화의 배경은 1968년 소련 침공 프라하의 봄, 폐철 처리장이었다. 그래서 그곳에서 벌어지는 요리사인 주인공 파벨과 탈주범 이트카의 순수한 사랑은 더욱 돋보일 수 있었다.

7시, 두번째 영화는 '가까이서 본 기차'이다. 이 영화는 아련한 향수를 불러일으키는 흑백영화였다.

감독 이리 멘젤이 28살에 만들었다는 이 영화는 암울한 전시의 소용돌이와는 상관없이 한 청년의 순수한 감정을

코믹하고 아름답게 보여줌으로 관객의 마음을 행복한 비감에 빠지게 하였다.

8시50분, 세번째 영화는 '거지의 오폐라'이다.

이 작품은 베르히트의 '서푼짜리 오페라'와 존 게이의 18C 오페라 '거지의 오페라'(전 체코 대통령 하벨의 희곡)를 각색한 영화라고 한다.

웃음과 풍자의 거장답게 시종일관 벌어지는 익살스런 연기와 노련한 말솜씨가 퍽 재미있다.

바람둥이 대도(大盜)인 주인공 맥키스, 그가 여자들에게 하는 말들은 줄줄이 혼쭐나게 옳지만. 세상을 웬만큼 살아본 사람이라면 그를 미워할 수 없을 일이다.

세 편의 영화를 보고 나오면서 놀랍게도 피곤하지 않았다.

그 이유는 아마도 영화 모두에서 느낀 따스한 인간애 때문이었을 것이다. 그리고 안정되고 세련된 영상미도 한 몫을 했다. 이 영화들을 보면서 조금이나마 체코인 본연의 정서를 느낄 수 있었다.

권위주의 체제의 부조리와 아이러니를 이보다 더 강렬하게 비판할 수는 없을, 비극을 희극화하는 정신적 자유에서 비롯한 마음의 여유!!!

나는 이런 영화들이 참 좋다. 극장을 나올 때 흐믓한 마음으로 되새길 수 있는, 그래서 아름다운 장면이 오래도록 마음에 남아있는 즐거움을 좋아한다.

감성적인 영화를 좋아하는 사람이라면, 그리고 거창하지는 않지만 충실한 내용을 즐기는 이들이라면 권하고 싶은 영화들이다.

위선과 어리석음으로 가득한 세상, 그래도 순수함과 아름다움을 잃지 않고 살아가는 사람들이 있기에 살만 하지 않은가!

눈에 보이지 않으면서 존재하는 '진실'을 추구하는 감독의 순진무구한 열정에 감동어린 찬사를 보낸다. 이런 재미있는 영화들이 잠깐 상영되고 지나가는 건 참 아쉬운 일이다. EBS 명화극장에서 보여주면 좋을 명작들이다.

'소문난 잔치에 먹을 것이 없고 빈 수레일수록 덜컹거린다' 는 옛 속담과 흥행성은 어느 정도 관계가 있는 것 같다.

아니 어쩌면 내가 구닥다리 아나로그 세대이기 때문일까? 허나 나는 분명 젊은이들과 나란히 앉아 영화를 보고 나왔다. 줄거리를 쓰지 않음은 혹 이 글을 읽고 영화를 보는 이가 있을까 생략한다.

'좋은 외국 영화 > 문학' 카테고리의 다른 글

| 더 리더 (베른하르트 슐링크 作) (0) | 2009.03.31 |

|---|---|

| 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다 (스콧 피츠제럴드 作) (0) | 2009.02.22 |

| 라이딩 위드 보이스(벌리 도노프리모 作) (0) | 2008.06.20 |

| 센스 앤드 센서빌리티 (제인 오스틴 作) (0) | 2008.06.19 |

| 향수-어느 살인자의 이야기 (파트리크 쥐스킨트) (0) | 2007.04.12 |