吾超 황안웅 선생의 말과 글

2010. 11. 8 (월) 영남일보

사냥시대에 있어서 짐승을 잡는 무기로는 맨 먼저 직접 손을 써서 짐승을 찔러 잡는 창이 있었고,

잡은 짐승을 해부하는 칼이 있었다. 그런데 창칼을 쓴다는 것은 다소 위험할 수밖에 없어 거리를 두고 짐승을 찔러 잡을 수 있는 도구로 활과 화살이 등장했다.

즉 짐승을 쫓다가 찌를 수 있는 거리까지 가까이 가야 창으로 찔러 잡을 수 있는 방법보다는

일정한 거리를 두고서 쏘아 잡을 수 있는 활이 훨씬 편리하다. 그래서 창보다 위험하지 않게 사냥을 할 수 있다.

그러나 활이 지닌 단점은 일정한 사정거리를 두고 쏘기 때문에 달아나는 짐승을 정확히 맞출 수 있기 위해서는

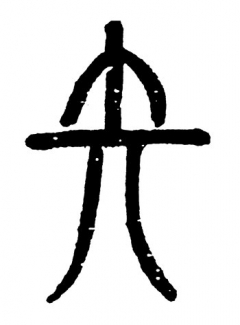

많은 훈련이 필요하다. 그런 뜻에서 과녁을 향해 활을 당겨야 하므로 화살을 본뜬 '矢(화살 시)'에

과녁을 나타낸 '口'를 붙여 '안다'는 뜻을 지닌 '知(알 지)'를 만들어냈다.

따라서 흔히 '안다'는 뜻을 지닌 '知'는 단순히 사물을 분별해 안다는 뜻에 그치는 것이 아니라,

첫째로는 활을 당겨 잡아야 할 것인가, 아니면 말 것인가를 분별해 안다는 뜻도 있다.

하지만 막상 활을 당긴다 할지라도 어떤 거리에서, 어떤 방향으로, 어떻게 쏘아야 할 지를 분명히 알아야 한다는 말이다.

옳고 그름과 이롭고 해로움 속에서 세상을 살아감에 있어 분명히 알아야 할 것은 과연 궁극적으로 어떤 것이 옳고 그르며,

어떤 것이 이롭고 해로운 것인가를 분별할 줄 아는 것이 '안다'는 말이다. 즉, 어느 방향을 향해 나아가는가를

분명히 알아차리는 시대적 방향 감각을 아는 것을 참으로 '안다'고 말할 수 있다.

일찍이 노자도 "알면서도 알지 못하는 체 하는 것이 훌륭한 태도요, 알지도 못하면서 아는 체 하는 것은 병폐다.

(知不知上, 不知知病)"<도덕경 71장>라 하였고, 나아가 "성인에게 병폐가 없는 것은 병폐를 병폐로 인정하기 때문에

병폐가 되지 않는다(聖人不病, 以其病病, 是以不病)"고 하였다.

사실 아는 것만이 능사는 아니다. 흔히 "모르면 아랫사람에게 묻는다 할지라도 부끄러운 일이 아니다(不恥下問)"라고 하여,

모르면 누구에게라도 물어야 하지만 이미 아는 것을 실행으로 옮기지 못하는 것이 문제다.

다만 아는 것을 단순히 아는 것으로만 그칠 것이 아니라, 실행으로 하나하나 옮겨 나가며 꼼꼼히 점검한다면

아는 것이 단순히 아는 것으로만 그치는 것이 아니라, 더욱 밝게 자신을 이끌 수 있다.

그래서 단순히 아는 것을 달빛에 비춰 아는 것이라 치면, 앎이 실천을 통해 더욱 밝게 알아지는 것은

마치 햇빛에 비춰져 훤히 아는 것과 다를 바가 없다.

따라서 어두운 둘레 속에서도 창틈으로 스며온 달빛으로 밝은 것을 '明(밝은 명; 창문에 달이 비치니 밝다는 뜻)'이라 하여

'知'와 짝 짓는다면, 대낮 밝은 빛에 드러난 밝음을 나타낸 '(훤할 훤)'은 '智(슬기 지)'와 짝지을 수 있다.

경험을 거쳐 얻어진 앎이야말로 참으로 유익한 생명력을 지닌 '앎'인 것이다.